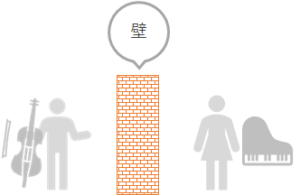

- チェロソナタは、チェロとピアノの二重奏

- 良い演奏にするために必要なこととは?

- 演奏は2人で作り上げるもの。良い演奏には「信頼関係」を結ぶことが第一

- 信頼関係を結ぶために、組織風土改革アプローチを活用

- 自己開示による心理的安全性の確保が第一歩!

初めに:今回試したこととその結果

私の所属しているチェロ教室では年2回の発表会があります。

発表会は「チェロソナタ」、チェロとピアノによる二重奏です。

多くの楽器で合わせるオケと違い、「1対1のやり取り」が重要となるチェロソナタ。

今回は、「2人」で良い演奏を創り上げるために私が試したこと、

そして実際に、2020年の2月の発表会でどのような結果になったのかについてご報告します。

チェロソナタをよい演奏にしたいと思っている初心者の方に、何か参考になれば幸いです。

ずっと感じていたモヤモヤ

二重奏ということは、2人で協力して曲を弾く「共同作業」になります。

一方で、もう10年近くチェロをソナタをやっているのですが、いつも「モヤモヤ」していることがありました。

それは、チェロとピアノの「他人感」でした。

共同作業という割に、なぜか生まれない「一体感」。

自分がまだまだ下手だから、とあきらめていました。

でも、テニスをやっていたときはある程度のレベルになると、「一体感」が出てきて、

「阿吽の呼吸」でプレイが普通です。

ただ、音楽ではそんなことはないのかなぁと思っていました。

お互い「勝手よく知らない人」状態

そこで、テニスのダブルスと、二重奏を比較してみることにしました。

■テニスの場合

テニスのペアは、一緒のチームに所属して、一緒に練習するので、相手がどんなストロークをするのかとか、何が得意で何が苦手なのかを感覚的にわかった上で、試合に臨むんですよね。

なので、ペアは「勝手よく知る人」で当たり前なんですが「味方」なんです。

■二重奏の場合

一方で、チェロとピアノの2重奏の場合は、半年前にペアが決まって、3回ぐらい合わせて本番に臨むのです。

今までは、チェロの先生の奥さんと娘さんがピアニストですので、お二人に合わせていただいていたんです。

ですが、ここ数年前から私の伴奏がピアノの「お弟子さん」に変わりました。

しかし、このお弟子さんとはあまり面識がなかったのです。それに加え、モヤモヤの残っていたピアノという別の楽器との二重奏。

「テニスと卓球の初対面の選手がペア」を組まされるような違和感で、しっくり来ていませんでした。

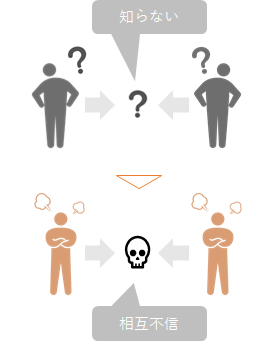

よくわからないから、「相互不信」になる

そんなわけで「他人感」が残ったまま演奏会に臨んでいました。

たぶんお互いに「信頼できる味方」ではなく、ともすれば「敵」みたいな状態でした。

そう、「他人感」「よく知らない人」→「敵」という相互不信状態です。

相互不信とは相手の気持ちがわからないので、勝手に「自分のこと悪く思ってるんじゃないか」と思ってしまい、味方として認識できない。

だから、お互い思っていてもなかなか口に出せなかったりして、さらに溝が深まっていくというものです。

本当はそんなことないんですけどね。

こんな状態でステージに上がってしまうと、ただでさえ緊張を生む観客=敵に加え、ピアノも敵となると「四面楚歌」ですよね。

これで、いい演奏ができるわけはないのです。

(テニスでいうと、自分のペアも敵になるので1対3の戦いみたいな。後ろからサービスぶつけられるヤツですね。)

相互不信を生みやすいピアノ VS チェロの構図も原因の一つ

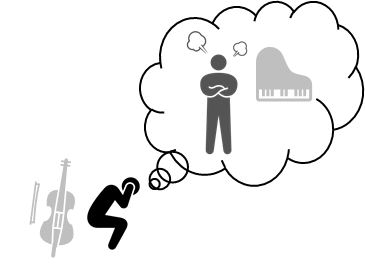

ピアノの人よりもチェロが被害妄想になりやすい原因がもう一つあります。

それは、ヒエラルキーでみると、圧倒的に「チェロが下っ端」なんです笑。

チェロの人はピアノに対して「いつも迷惑かけてすみません」みたいな感じで演奏しています。

ピアノ伴奏の方はプロ/セミプロなのでうまいのは当たり前。

ピアノは小さいころから始めている人が多いので上手いのに対して、チェロは初心者が多いので下手。

だからチェロ初心者はいつも自分を引け目に感じてしまうのです。

なので、合わせたときに、たいていチェロがたくさん間違えるんですけど、

ピアノ「ちっ。このチェロまた同じところで間違えやがって。しかもちゃんと音程とれよ。」

という風に、チェロが勝手に被害妄想してしまうんですよね。

ピアノの人は良い方とは知っているのですが、チェロの人が勝手に想像して、どんどん委縮してしまうというパターンが多いような気がします。

ピアノの人を「味方」にするには信頼関係を築くことだけど…。

で、これを解決するには、ピアノを「味方」に、お互いにが味方同士になればいいのです。

その第一歩である「信頼関係を構築」する、という当たり前のことに気づき始めたのです。

じゃあ何で信頼関係が築けていないか、というと、自分の今の制約が原因の一つでした。

直面した課題:他のお弟子さんと比べ、ピアノ伴奏の方と合わせる時間が少ない

いまは、子育てのため、月3回のレッスンを月1回に減らして続けています。

そのしわ寄せとして、通常であればピアノの方と5、6回は合わせられるのですが、私の場合2、3回しか合わせられないのです。

つまり、ピアノ伴奏の方と合わせる—信頼関係を結ぶ時間が「人より半分」しかないのです。

だから、お互いのことを知る機会がなく、「他人感」が残ってしまうのです。

これらはすべて、自分の制約が原因なので、悪いのは自分になります。

さらに悪いことに、ピアノの方にも迷惑が掛かります。

合わせの機会は1か月ごと。次の1か月後に「がらっと好きなように弾いてくる、自由奔放なチェロ弾き」が合わせに来るわけですよ。

これはかなり迷惑なチェロ弾きだなぁと。

そう、ピアノの方と仲良くなれる時間が人より少ないので、

「信頼関係を作る努力を積極的に」取り組んでいかなければいけないと気づいたのです!

おせーよ

【問いかけ】限られた時間の中で、信頼関係を築き、よい演奏をするにはどうしたらよいのか?

お互いのコミュニケーションレベルを高める

さて、ここで唐突に「会社の職場風土」の話になります。

現代の日本は昔に比べてコミュニケーションレベルが落ちているという話です。

これにはいろいろな理由があり、またどこかで自分の風土改革の経験も交えて、投稿したいと思っています。

端折った説明で恐縮ですが、オフィスで隣に座っている人がどんなことを考えるとか、他人に興味を持つことが少なくなっている。

その結果、「相手を知らない」から「相互不信」の状態に簡単になりやすい。

つまり、ギスギスした職場になりやすいんです。

これを解決する方法の一つに、会社の時間を使って「お互いを知る場を意図的に設ける」試みがあります。

代表的な手法としてスコラ・コンサルトのオフサイトミーティングがあります。

職場の十数名を集め、半日使って対話会をやります。

最初は、自分の生い立ちや趣味など人柄を知ってもらえるようなことを話し、そのあとに職場でモヤモヤしていることを話します。

前半の自己紹介、なんと30分以上やります。

周りの人がいろいろと問い返ししてくれるので、その人のいろいろな側面がわかるようになり「自己開示」が進みます。

自己開示の結果、お互いの「心理的な安全性」が構築され、相互不信になりづらい、解消できるというものです。

この組織風土改革的アプローチを、ピアノとチェロのペアリングに使ってみることにしました。

まずは、自己開示です!

自己開示が苦手でした…

とはいえ、実は、じぶんは自己開示が得意ではありませんでした。

自分の話をあまりしないんですよね。

だから、圧倒的に聴き手の人生を送っていて、とくに女性の恋愛の相談に乗ることが多かったです。

理由は「話しやすいから」ということでしたが、自分が話さないので、よい聴き役になっていたんだと思います。

という話は置いておいて、自己開示が苦手なのは、自分の話は相手にとって興味ないことという固定概念があったり、

ある発言が他人の耳に伝わってしまって不利益になるとか、そういうのを恐れていました。

だから、妻には、

あんたは何を考えているかわからない。

と節目節目で怒られています。

この癖を何とかしたいと思いつつも、なかなか変われないのが人なのです。

しかし、それであきらめずに、変わろうとする努力はしなくてはいけません。

努力したこと

つまり、自分では「ちょっとやりすぎでウザイかも」ぐらいにコミュニケーションをとっていくように気を付けることにしました。

簡単に言えば、自分を知ってもらうために「どんどん自己開示」する。

相手に対しては、相手のことを「どんどん知ろう」とする、ということを「ウザイ」ぐらいにやる、ということです。

というわけで、始まりました。

『ピアノ伴奏の方と、お近づきなろう』作戦のスタートです。

戦いは前回の演奏会、つまり2019年9月から始まっていました。

その演奏会後の打ち上げで、恐る恐るピアノ伴奏の方のLINEを教えてもらいました。

直接会う機会が少ないのは変えようがありません。

文明の利器に頼ります。

さっそく、こんなイメージで弾きたいんですと「Youtubeの動画」を送ってみたり、弾きたいテンポをお互いに確認しました。

また、レッスンでの合わせた後は反省や振り返りを、LINEで報告するようにしました。

そう、「ウザイ」ぐらいに。

演奏のイメージを共有し、共創の状態に近づける

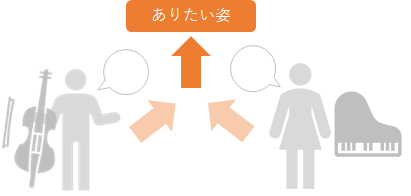

もう一つ、これらも組織風土改革のアプローチなのですが、お互いの持つ「ありたい姿」を共有することは、改めて重要です。

「私はこう弾きたい」「私はこういう曲にしたい」というのをざっくばらんに出し合って、お互いの価値観を知り・擦り合わせていくというものです。

YoutubeやCDの演奏を使えば、曲のイメージを2人で共有しやすいです。

直接会ってお話しする時間はなくても、LINEやメールでやり取りすることを心がけました。

また、直接話すことのできる会える忘年会や、演奏会当日の控室でコミュニケーションを積極的にとることを心がけました。

そう、「ウザイ」ぐらいに。

まず、相手に尊敬していることをしっかり伝える

そして、信頼関係を結ぶときに一番最初にすべきは、尊敬の念を伝えることだと思います。

他社との契約や、交渉しづらい案件において、まず「私は敵ではない」ということを伝えなくてはいけません。

社内風土改革でよく見た光景の一つに、若者が上司への尊敬の念もなく「あんたのここが悪い。俺らが正しいんだ。」とか言ってしまい、いっきに対立の壁を高くする場面に数多く見てきました。

相手を尊敬し、信頼関係を築いてからならまだしも、何もないときにこういう行動に出るのは不毛です。

素直に尊敬していることを、恥ずかしがらずに伝える

ですから、重要なのは、「私は、あなたを尊敬しています」という「尊敬の念」「好意」をちゃんと伝えることだと思います。

これまでは、「いつもお忙しいところありがとうございます」と月並みのことしか言えてなかったです。

やはり、相手が女性となるとなかなか恥ずかしいので言いづらかったのですが、今回は頑張って伝えてみることにしました。

実際にずっと思っていたこと、(この方のピアノの演奏すごいなぁ。尊敬するなぁ。)というのを口に出していえばいいのです。

こちらから好意を持つことで、向こうも安心して自己開示できるということです。

その結果、相互不信がなくなり、相思相愛の状態が作れるわけですよね。

そう、「ウザイ」ぐらいに。

結果はどうだったの?

実際に、2020年2月の発表会に向けて手探りで試みたアプローチでしたが、とてもよかったです。

まず「お互いが安心してステージに立てたこと」です。

敵ではなく信頼できる味方としてステージに立てたことは、精神的に強かったです。

イメージやテンポがしっかり共有できていたので、「何が起こっても動じない」という精神状態で臨めました。

ただ、実際は「自分がポカミスして、拍を間違えてしまい」、ピアノと思いっきりずれてしまったのですが、

なんと「リカバリー」できました。

(ピアノの方が、全力で合わせてくださいました。)

今までの自分だったら、このミスをした瞬間に曲が止まっていました。

でも、今回は、阿吽の呼吸で乗り切ることができました。

ロバスト性が高まった感じです。

そして何より、今回目指した「ピアノとチェロの共創」の入り口までたどり着けました。

落ち着いてピアノのメロディを聞くことができたことで、メロディを楽しみながら弾くことができました。

また、打ち上げでお弟子さんから、「ピアノとチェロの掛け合いが聴こえてきてとても良かった。どうやったらできるの?」と嬉しいお言葉もいただけました。

最後に

今回は、ピアノとチェロの二重奏をよりよい演奏にするためには、という内容で投稿してみました。

冒頭でコミュニケーション「レベル」といったように、今回はまだまだレベル1とか2の段階です。

「お互いを知る」まではできたとしても、とても共創の状態にはなっていません。

次回の演奏会に向けて、そのあたりをどう創り上げていくか、また新たな挑戦が始まります。

#合わせの時間を増やすのが一番効果的なのですが、今はそれができないので、別の方法を考えたいです。

#半分上段ですが、バーチャル空間での合わせも現実味を帯びてきています。

#5Gを活用すれば、お互い在宅で合わせができるかもしれません。

#在宅勤務ならぬ在宅演奏ですね。